La noción de plasticidad celular es una propiedad que caracteriza a

las células madre y que les permite diferenciarse. Se ha demostrado que una célula

no sólo puede diferenciarse de otra, sino que también tiene la posibilidad de

regresar a su estado previo.

Durante mucho tiempo los científicos creían que las neuronas morían y no

eran reemplazadas por otras nuevas. Desde 1944, pero sobre todo en los últimos

años, desde la existencia de la neurogénesis se ha comprobado científicamente y ahora

sabemos qué ocurre cuando las células madre, un tipo especial de célula que se

encuentra en el giro dentado, el hipocampo y, posiblemente, en la corteza

pre-frontal, se divide en dos células: una célula madre y una célula que se

convertirá en una neurona totalmente equipada, con axones y dendritas.

Luego, estas nuevas neuronas migran a diferentes áreas (incluso distantes entre sí) del cerebro, donde son requeridas, permitiendo de esta forma que el cerebro mantenga su capacidad neuronal.

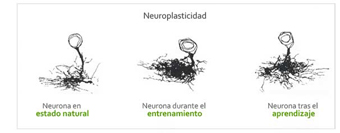

La plasticidad neuronal, que también se conoce como plasticidad

sináptica, plasticidad neural o neuroplasticidad,

es la propiedad natural y funcional de las neuronas al establecer una

comunicación.

La Organización Mundial de la Salud define la

plasticidad neuronal como la capacidad que tienen las células que conforman el

sistema nervioso para reconstituirse de forma anatómica y funcional, después de

ciertas patologías, enfermedades o

incluso traumatismos.

|

| Neuroplasticidad : cómo “aprende” la neurona |

Se trata de una capacidad adaptativa de todo el sistema nervioso para

solucionar o contrarrestar los efectos que una lesión puede causar en las

células. Dicha cualidad supone la modulación de la percepción de los estímulos

entrantes y salientes respecto a su medio de modo tal que ciertas neuronas

puedan suplir las deficiencias y ocupar el lugar de otras neuronas que no

funcionan correctamente. A su vez la plasticidad neuronal permite el

crecimiento de nuevas sinapsis tomando como punto de partida una neurona que se

encuentra dañada.

Esta capacidad del cerebro es más eficiente cuando el afectado cuenta

con pocos años de edad que cuando se encuentra en la etapa adulta. El proceso

de reconstrucción neuronal se desarrolla de forma paulatina, pudiendo notarse

sus resultados en las pequeñas mejorías que manifiesta el paciente en su

movilidad y en la recuperación de los movimientos o funciones perdidas. El

cerebro está formado por billones de neuronas, las cuales se encuentran

conectadas entre sí por sinapsis. Pese a que las neuronas no pueden

reproducirse por sí mismas, sí existe algo llamado regeneración dendrítica (las

dendritas son las prolongaciones ramificadas de las células), que se da cuando

aparecen lesiones en el cerebro.

|

| Dendritas |

También se le dice plasticidad cerebral o neuroplasticidad a la capacidad que tiene el cerebro de modificarse a sí mismo como respuesta a los estímulos del medio ambiente, lo cual le permite recordar eventos, palabras, establecer nuevas asociaciones, aprender, mejorarse a sí mismo, establecer nuevas conexiones, reforzar conexiones existentes, etc.

En la actualidad, tenemos a la mano mucha información sobre el desarrollo del cerebro y la importante actividad presentada durante los primeros años de vida. Sabemos hoy la importancia del medio ambiente en el que el bebé comienza a desarrollarse, y cómo todos los estímulos que vienen de su entorno, impactan la estructura de su cerebro.

Si las condiciones del medio

ambiente son favorables al desarrollo cerebral, el niño tendrá la oportunidad

de potenciar sus habilidades de manera importante.

Cuando el niño nace, su cerebro está totalmente libre de conductas genéticas; lo único que presenta son algunas respuestas reflejas, que le permiten sobrevivir y comenzar su adaptación a su nuevo espacio de vida. El bebé nace con miles de millones de células cerebrales o neuronas. Además, aunque no crecerán nuevas células nerviosas, es durante la infancia cuando estas células se mielinizan: es decir, desarrollan completamente la mielina, la sustancia que las recubre y permite que establezcan conexiones unas con otras. Sin mielina el impulso eléctrico no funciona bien.

|

| Conexiones sinápticas |

Estas sinapsis dan lugar a estructuras funcionales en el cerebro, que van a constituir la base fisiológica de las formaciones psicológicas que permiten configurar las condiciones para el aprendizaje. Esto quiere decir que el cerebro del niño se transforma de acuerdo con sus estímulos enviados desde su entorno inmediato.

A esa gran capacidad que tienen los niños de asimilar la estimulación del mundo a su alrededor es lo que se denomina plasticidad cerebral.

Esta información es de gran valor

especialmente para los niños que nacieron en situaciones especiales poniendo en

riesgo su desarrollo, y su posibilidad de sufrir retrasos significativos. Con

estos niños el trabajo de estimulación temprana representará la diferencia

entre padecer una deficiencia importante de sus capacidades, o recuperar el

daño recibido mediante la transformación de su cerebro gracias a la plasticidad

cerebral.

La plasticidad continúa presentándose en todas las etapas del desarrollo, pero nunca con la intensidad que se manifiesta en lo períodos sensitivos del desarrollo, en especial, esos primeros 3 años de vida.

El desarrollo del cerebro de la infancia se realiza en dos etapas

Es en los tres primeros años de vida el eje central del desarrollo integral del niño, ya que es en este período cuando deben ocurrir los eventos más importantes de su maduración. El trato amoroso, la estimulación de sus capacidades lingüísticas, motoras e intelectuales y el juego son esenciales para que los niños tengan un potencial íntegro para ser excelentes estudiantes y ciudadanos, listos para seguir formando sus capacidades durante el resto de la vida. Los cuidados y atenciones que reciba el niño en esta etapa, es lo que le permitirá sobrevivir y estar físicamente sano.

Al mes de vida hay intensa actividad en las áreas cortical y subcortical, las cuales controlan las funciones sensorial y motriz.

La actividad cortical se eleva entre el segundo y el tercer mes de vida, tiempo primordial para la estimulación visual y auditiva. Cerca del octavo mes, la corteza frontal muestra una actividad metabólica incrementada; esta área del cerebro regula las emociones y el pensamiento, y se encuentra en plena actividad al momento en que el niño avanza en la auto regulación y fortalece su apego con sus cuidadores primarios.

Hasta los seis años el cerebro sigue adquiriendo habilidades pero sobre una estructura anatómica ya definida; de manera que a esa edad puede darse por concluido el proceso de desarrollo cerebral.

Pero no sólo las neuronas se desarrollan, se recubren de mielina y se conectan entre ellas (a los tres años se habrán establecido 1.000 trillones de conexiones). También el aspecto del cerebro cambia en los primeros años de vida. Crece en tamaño y se proporciona con el resto del cuerpo. El cerebro representa un tercio de todo nuestro organismo en el momento en que nacemos, y alcanzará casi 80% de su tamaño adulto entre los cuatro y cinco años. Parte de ese crecimiento se debe a la propia mielina, que aumenta su volumen, así como a las neuronas, que se expanden para extender sus ramificaciones.

Los padres pueden mejorar el desarrollo cerebral del niño

Es de suma importancia explicar a los padres este tema tan trascendente para el desarrollo integral de los niños. Las funciones cerebrales son consideradas hoy como parte fundamental en los procesos de aprendizaje y el éxito educativo en el futuro.

El medio ambiente influye mucho. La nutrición y los diversos estímulos ambientales (cognitivos, sensitivos, verbales, afectivos y motores) modelan el cableado cerebral. Durante los primeros años de vida, las experiencias negativas pueden dejar daños permanentes que se relacionan con dificultades de aprendizaje. Si un niño comienza su proceso de aprendizaje tempranamente (de 1 a 3 años), la actividad cerebral preponderante se radica en el hemisferio izquierdo. Si este proceso empieza entre los 3 y 6 años, es posible observar actividad en el hemisferio derecho, siendo la distribución bilateral más marcada entre los 11 y los 13 años.

Una mala alimentación impacta en el correcto cableado cerebral, así como un ambiente negativo dificulta el proceso de cableado, lo que se traduce en un impacto duradero.

Se ha comprobado que los niños que se desarrollan en ambientes de carencia emocional y cultural presentan serias dificultades para el posterior proceso de aprendizaje.

No obstante, si antes de que se cierre esta ventana (a los 3 años) se interviene con una alimentación adecuada y estimulación verbal y psicoafectiva, queda tiempo para la recuperación del daño, ya que vuelven a restablecerse las conexiones sinápticas. Si no existe esta estimulación, el daño se vuelve permanente y el niño es lesionado de por vida.

La pasividad de los padres, limitada a la propia alimentación del niño, sin adecuar el medio ambiente al desarrollo cerebral infantil tendrá repercusiones negativas en el futuro cognitivo, profesional y social de su hijo.

La manera como los padres crían a sus hijos modula la plasticidad cerebral. Si los padres son capaces de llevar a cabo una estimulación adecuada en la que consigan bebés calmados y tranquilos pero con una buena actividad, movimiento, interés por las cosas, mediante los recursos ambientales que tienen a su alrededor (visuales, táctiles, auditivos, de movimientos, espaciales, afectivos, emocionales...) mantendrán un buen desarrollo cerebral. También evitarán consecuencias neurobiológicas negativas para el cerebro en formación del bebé, que pueden tener consecuencias negativas en el futuro desarrollo cognitivo, mental y emocional de su hijo.

La falta de sueño

bloquea irreversiblemente la plasticidad neuronal

Estudio

de un equipo de científicos de la

Universidad de Nueva York y de la Universidad

de Pekín publicado en la revista Science, en junio 2014.

Usaron tecnología avanzada de microscopio para poder

observar los procesos de sinapsis y la interacción de las neuronas en el

cerebro de los seres vivos y saber cómo funciona el aprendizaje.

Los investigadores realizaron un experimento en el

cual entrenaron a ratones a hacer tareas que no conocían previamente.

Posteriormente observaron la actividad del cerebro de los ratones según las

horas de descanso que habían tenido, e hicieron una comparación.

Según la comparación de resultados, los ratones que

durmieron registraron una mayor cantidad de conexiones neuronales, al momento

de realizar las tareas y por

lo tanto, aprendían mejor. Con esto se explica que hay fases específicas del

sueño en las que se lleva a cabo una regeneración de la memoria y la actividad

cerebral. La etapa profunda del sueño es necesaria para la formación de los

recuerdos.

Posteriormente,

al interrumpir las fases específicas del

sueño, también demostraron la importancia del sueño profundo u ondas lentas

para poder formar la memoria, ya que durante esa etapa el cerebro “reproduce”

la actividad de todo el día.

El

sueño condiciona la memoria del aprendizaje. Los ratones autorizados a dormir

conservan estas proyecciones entre neuronas en los días siguientes, sugiriendo

que el aprendizaje de una competencia persiste durante largos períodos de

tiempo y con un mínimo de interferencias con los otros aprendizajes.

El

sueño no paradoxal principalmente implicado la memoria. Los

investigadores constatan también que la privación de sueño paradoxal (REM) no comporta

esta disminución de las sinapsis, que, a partir de las dentritas aseguran la

transmisión del influjo nervioso. Esto sugiere que el sueño lento (no-REM) estaría

principalmente implicado en la formación de nuevas conexiones nerviosas después

del aprendizaje.

Este

estudio demuestra que el sueño ayuda a producir nuevas conexiones cerebrales y

que el cerebro no se silencia por completo durante dicho sueño, ya que

reproduce todo lo que sucede durante el día, lo que es muy importante para

producir conexiones neuronales.

Los padres son los responsables de los estímulos que

los bebés y niños pequeños van a recibir en esta etapa de su vida.

los bebés y niños pequeños van a recibir en esta etapa de su vida.

Français : Plasticité neuronale chez l'enfant

Ver

|

| Inteligencia emocional en el niño |

|

| Hemisferios cerebrales del niño |

|

| Cerebro creativo |

|

| Desarrollo cerebral en la primera infancia |

|

| Trastornos y problemas del aprendizaje |

|

| Lateralidad cerebral en el niño |

|

| Propriocepción: sexto sentido relación con el desarrollo cerebral del niño |

|

| El ejercicio físico mejora el funcionamiento del cerebro |

|

| Niños superdotados |

|

| Sistema glinfático de limpieza del cerebro |

|

| Descubrimiento del GPS interno del cerebro |

|

| Auto-reparación del cerebro |

|

| ¿El cerebro envejece? Las neuronas continúan generándose |

|

| La música favorece el desarrollo cerebral infantil |

|

| Cambios en el cerebro infantil |

|

| La lectura estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales |

|

| Cómo estimular las funciones cerebrales |

|

| Proceso del cerebro para aprender a leer |

|

| La madurez de nuestro cerebro |

|

| El cerebro del niño pequeño |

|

| Parapléjicos vuelven a andar con implantes inalámbricos en la médula sin estimulación eléctrica |

|

| Mecanismo de la plasticidad cerebral |

No hay comentarios.:

Publicar un comentario